フカセ釣りで釣れる魚のサイズは大きく、30センチを超える魚は普通に釣れます。

釣れた時にタモ網を使わずに無理をして魚を引き抜くと、糸が切れて逃がしてしまうかもしれません。

最悪な場合は、竿が折れるなどの破損につながりかねません。安心して魚を取り込むには、タモ網は必ず必要です。

タモ網は絶対に用意するべきです。

しかしタモ網を購入しようと思っても、どのような基準で選べばいいのかわかりにくいですよね。

・タモ網の柄の長さ

・タモ網の枠の大きさ

・どの商品が使いやすいのか

しかもタモ網は魚をすくうだけなのに、意外と金額が高く悩みのタネになりがち。

ですから、自分のよく行く釣り場にマッチした納得のいくタモ網を手に入れてほしいです。

失敗はしたくないですよね!

これからタモ網の購入を検討している釣り人向けに選定方法を解説します。

掛けた大物をしっかりとタモ入れしてゲットして下さい!

・タモ網の柄の必要な長さについて

・タモ網の枠の選び方

・タモ網の選び方

・おすすめのタモ3選

有益情報として、タモ網を長く安心して使える簡単なチューニング方法をお伝えします。

最後までご覧ください。

■この記事を書いた人

●海、川、湖と30年以上釣りを実践

●3~4回/月の釣行をしています

●釣りのステップアップ情報を発信中

●Youtubeもよろしく!

タモ網とタモ枠とタモの柄の違い

似たような名称が並んでいますが違いがわかりますか?釣りで使うタモ網は複数の部材で構成されているのです。

まずはこれ、タモ網とタモ枠。

金属の「枠」(=タモ枠)と黄色の「網」(=タモ網)で構成されています。これらは別々の部材として販売されております。

そしてこちらがタモの柄です。

これも一つの商品として販売されています。

そして、タモ枠、タモ網、タモの柄の3つの部材を合体させて「タモ」になります。

タモの柄とは?玉の柄との違い

結論から言いますと、どちらも同じ意味で呼び方が違うだけです。

タモとは魚をすくう道具ですがタモ網や玉網(タマアミ)など、呼び方がいくつかあります。

語源が諸説ありどれが正しいのかよくわかりません。釣り具メーカーのカタログを見ても、いろいろな呼び方が入り混じっています。

タモ網をタモと呼びます

タモ=玉と読み替えればわかりやすいです。

タモは振り出し式のタモの柄にタモ網を取り付け使用する道具で、魚が掛かったら水面に向かって伸ばしてすくいます。

堤防や磯など足場の高い場所から魚をすくうのに絶対になくてはなりません。

このタモですが、3つのパーツから構成されています。

ごれぞれの解説を進めます。

タモの柄

タモの柄(え)と読みます。

タモの柄は振り出し竿のように伸び縮みして、足場の高い堤防などから魚を取り込むことができます。

価格は数千円から10万円前後の高級品まであります。できるなら、予算の許す限り高価品の購入をおすすめします。

価格が高くなるほど重量が軽くなり振り出しがスムーズなので、取り込みが楽になりバラシが減ります。

タモの柄を伸ばして取り込むとき、重量のあるものは本当に使いにくい。

重量がそれ程なくても、長い物を片手で扱うのは大変なんです。

ダイワやシマノの5mのタモの柄ですと、重量は約400g程です。

それに対して廉価品は重量が重くなるので、操作性が下がってしまいます。

さらに、タモの柄がスムーズに伸びると取り込みが一発で決まります!

しかし、廉価品は伸びている最中に止まってしまい、ゆすってあげないと伸びないことがよくあります。

タモの柄の長さは、5mが基準となりますが6mあると安心ですよ。

釣りに行くポイントが足場の低い場所限定なら5mでよいでしょう。

しかし、いろいろな釣り場に挑戦したいのであれば、少し長めの6mが汎用性が高く使いやすいですね。

タモ枠

タモ枠は網を付ける枠のことで、タモの柄と接続できるようにネジ状の部分があります。これをタモの柄にねじ込んで使用します。

タモ枠の大きさは、狙う魚の大きさに合わせてチョイスしましょう。

大物が掛かっても取り込みやすい、45~50㎝のサイズがおすすめ!

そして、収納性の高い4つに折りたためるタイプが主流です。

折りたたみが出来ないタイプをワンピースと言います。4つ折りタイプのように折れる部分がないので強度がありますが、収納性・搬入性に劣ります。

タモ枠の素材は主に3つになります。

・チタン(軽量、高強度、高価品)

・ジュラルミン(軽量、やや高価)

・ステンレス(重い、普及品)

主な違いは重量になります。

チタンは軽量であり強度が高い素材です。お財布に余裕があればチタンですが、そこまでこだわらなくてもよいと思います。

最初はジュラルミンかステンレスで検討してみよう。

タモ網

タモ網はタモ枠の大きさに合わせて使用します。コスパ重視ならタモ枠と網がセットになったものがおすすめです。

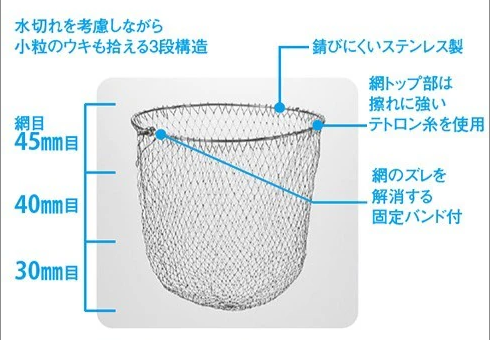

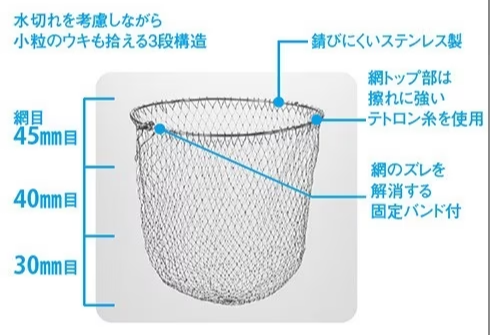

網の目の大きさですが、下部にいくにつれて細かくなっている網を選ぶと便利。ウキなど小物を海に落としたときにすくうことができるのです。

海に落としたウキを拾うには、このタイプの網が必要ですよ!

タモの柄の長さはどれくらい必要か、5m?6m?

5mの高さの堤防だと5m以上のタモの柄が必要となります。

なぜこんなに長さに余裕が必要なのかその理由を説明します。

魚をすくうときにタモの柄の端を持つと、重くてとても片手ではすくえません。ですからタモの柄を小脇にかかえて振り出してすくいます。

小脇にかかえる長さはざっくり1mほど。よって足場から海水面の高さに1m程の余裕が必要となる訳です。

タモの柄の長さは、海水面までの高さプラス1m必要です。

これらの条件を考慮して、よく行く釣り場の状況に合わせて選定しましょう。

私の場合は汎用性の高い6mを愛用しています。これで届かない釣り場には行かないように決めています。

おすすめのタモ3選

初心者におすすめしたいのは、タモの柄、タモ網、タモ枠のセット品です。コスパが高くそろえるのが楽ですよね。

シマノ/アドバンス イソ タマアミ600

タモ枠はサビに強く強度もあるステンレス製を採用しており4ツ折りで大きさは45㎝です。

網はウキがすくえる高密度設計なので、海に落としても安心です。

タモの柄は黒を基調にしたデザインがクール。継ぎ手の部分に固着防止機構が備わり、グリップ部分は滑りにくい加工がされています。

柄の滑り出しもスムーズで性能が高いタモの柄は快適そのもの。全長は6mで自重495gと軽量に仕上がっているから使いやすいはず。

個人的には一押しのセット品です。タモはそうそう買い替える釣具ではないので、このクラスを揃えておくことをおすすめします!

長さは6mのほか、4mと5mもラインナップがあります。

ダイワ/プログランド磯玉網50‐55・W

こちらもタモの柄、タモ網、タモ枠のセット品です。

玉枠は軽くてサビに強いステンレス製。網は擦れに強く水切れ抜群のナイロンモノフィラ製となります。

しかし、網目の下部が細かくなっていないので、落としたウキをすくうには向いていないようです。

おすすめするのはタモ枠50センチ、タモの柄5.5mのセット。予算重視なら、上記のシマノよりこちらをおすすめ。

セット品では最安!?プロマリン ブルーベイ磯玉セット 630

全長は6.2mで自重が668gと少し重めです。しかしタモの柄・タモ枠と網がセットでこの価格は驚異的にお安いです。

タモ枠の大きさは45㎝。とにかく安価にタモが欲しい方は、選択肢にいれてください。

アマゾンで人気no,1のタモ3点セット品はコレ

アマゾンで人気のタモ3点セット品はコチラでした。

長さは6.45m、タモ枠は45㎝、重量が680g。

タモの柄が小継タイプになっていますので60㎝とコンパクト。エギングなどランガンする釣りによく使われます。

柄の継数が9本になっているので、フカセ釣り用に比べると振り出しや取り込みに少しもたつき感があるかも。

しかし、コンパクト収納できるのでこの選択肢はありかもしれません。多用途に使いたい釣り人には最適かもしれません。

タモ枠と網のセットのおすすめはシマノ/ステン磯タモ

タモ枠と網のセットを探しているのであればシマノのステン磯タモがおすすめ。

タモ枠はステンレス製の四つ折りタイプ。嬉しいのは小粒のウキも拾える3段構造。(底部3.0cm、サイド中央部4.0cm、サイド上部4.5cm)

網のカラーはレッド。サイズが45・50・55・60㎝の4つになります。

フカセ釣り主体で使用するのであれば、50㎝をおすすめします。

タモの柄の補強が簡単にできるミリオンラバーグリップ

タモは竿と違って、堤防や磯にそのまま直に置くことが多いので傷がつきやすいです。そうすると最悪魚の取り込み時に折れたり破損につながります。

タモの柄を保護する良い方法がないですか?

それを防ぐために「ミリオンラバーグリップ」を全体に取り付けることをおすすめします。

ラバーグリップはタモの柄より少し径の大きいものを選んで下さい。このラバーの中にタモの柄を挿入しコンロやライターなどで炙ります。

すると熱で収縮してピタッとジャストフィットするのです。

滑り止めの効果があり非常に使いやすい!

永く大切に使いなら装着を強くおすすめします。

唯一の欠点と言えば、タモの柄の模様が見えなくなることくらいですね。商品名の部分だけ見えるようにしています。

このラバーグリップのおかげで、購入から7年以上たちますがトラブルなく使えています。

是非皆さんにも使ってほしいです。

フカセ釣り初心者におすすめのタモのまとめ

タモは魚を確実に確保するために絶対必要な道具です。よく行く釣り場に合わせて、余裕のある長さのタモの柄を選定しましょう。

おすすめなのは6mのタモの柄で、タモ枠は45~50㎝になります。これも絶対ではないので使いやすいサイズを選定してもらえばいいです。

タモの柄は傷が付きにくいように、ミリオンラバーグリップで保護すれば安心して使えます。

この記事を読んだ方は下記の記事もよく読まれていますよ。