アジの投げサビキ釣りは、初心者からベテランまで人気のある釣りの一つです。

釣り方は上カゴと下カゴがあり、どちらを使うかで釣果に大きな差が出てきます。

カゴをサビキ仕掛けの上下どちらに付けるか。またカゴの種類も複数あって使い方がわかりにくいのですよね。

上カゴと下カゴのメリット・デメリットについて解説していきます。

より釣れる仕掛けを知りたい人は必見。

釣り好きなら誰でも知っておきたい、アジの投げサビキ釣りのコツをお伝えします。

●カゴは上と下のどちらがよい?

●ステンカゴとプラカゴのどっちがいい?

●おすすめのプラカゴ!

●コマセの放出量をコントロールする

●仕掛けを流す時間

■この記事を書いた人

はじめまして!

●海、川、湖と30年以上いろいろな釣りを経験。

●現在はフカセ釣りをメインに活動中。

●釣りのステップアップ情報を発信しています。

●釣りYouTube発信中!

アジの投げサビキ釣りで狙う棚

はじめにアジを効率よく釣るための棚の取り方について触れていきます。

●水深のある場所

●少し遠投する

●朝夕間詰時を狙う

●底から釣り始める

投げサビキのアジ狙いでは、ある程度の水深があるポイントで釣りをすることが大切なんです。

堤防際にいる小アジと違い、投げサビキ釣りのターゲットとなる中アジ以上のサイズになると、警戒心も強くなり少し沖に潜んでいる。

日中は沖の水深のある底付近にいる事が多いです。日が傾きだすとだんだんと岸近くに寄ってくる傾向があります。

ですからアジの投げサビキ釣りは、夕方に釣るのが効率が良いのです。

夕方から日没にいたる2時間のゴールデンタイムを狙うこと。

こうすることで短時間で多くのアジを釣ることができます。

アジの釣れる棚の見つけ方

アジの投げサビキ釣りは短時間勝負なので、即座に釣れる棚を見つける必要があります。もたもたしていると、ゴールデンタイムがすぐに過ぎてしまいます。

棚を探るには効率よく仕掛けを投入して、アタリのある層を把握することが重要!

底ベタから釣り始め、反応が無ければ徐々にタナを上げて、また下げてを繰り返します。

底ベタで反応がなければ50㎝~1mほど棚を上げていきます。そこで数投して反応が無ければまた上げていきます。

水深の半分まで棚を上げても反応が無い場合は、逆に下げていき各層を丹念に探りましょう。

こうやって早くアジの遊泳層を見つけることが釣果アップにつながるよ。

堤防チョイ投げサビキ釣りでも、棚をしっかりと合わせれば尺アジ(30㎝以上)が釣れます。

このアジは堤防から30mほどキャストして釣りました。水深8mの底ベタで掛けた尺アジです。

シビアに調整したので、仕掛けは底から30㎝程のセッティングでした。

棚を丁寧に探りあてることができれば、このような大きなアジが釣れます。

投げサビキは上カゴと下カゴ、どっちがいいの?

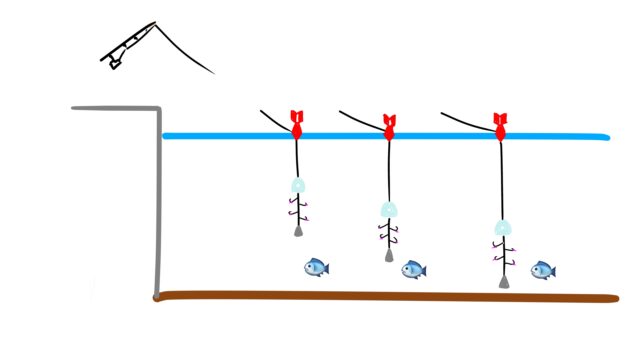

投げサビキ仕掛けは上カゴと下カゴに分かれます。上下の違いはサビキ仕掛けの上に付けるか、下につけるかで区別します。下図の左が上カゴ、右が下カゴです。

結論から言いますと、アジの投げサビキ釣りでは上カゴの方が有利です。

その理由について説明します。まず下カゴを使った場合ですが、これはサビキ仕掛けの下側にカゴが付きます。

このカゴは浅場を集中的に狙うのに適しています。

カゴにフタがありませんので海中に投入された瞬間からコマセが放出されます。

深い水深にコマセを効かせてアジを寄せるには不向きだよ。

それに対し、上カゴはサビキ仕掛けの上側にカゴを付けます。

フタがついていますので、狙いの層へ到達するまでほとんどコマセが出ません。

そして仕掛けを振ってやるとピンポイントでコマセが放出されます。

深場でもコマセを効かせることが出来るので、効率的にアジを寄せられるのです。

ステンカゴとプラカゴのどっちがいいの?

上カゴ仕掛けだとステンカゴとプラカゴが選択肢になります。どちらが使いやすく釣果につながるのでしょうか?

プラカゴがおすすめです!

●深場でコマセを放出できる

●コマセの放出量の調整が出来る

●経済的

ステンカゴは網状で隙間がありますので、ポイントの水深に到着するまでにコマセがこぼれていきます。

ですから深場ではなく中層狙いに向いているといえるでしょう。

また、フタのバネ部分が金属疲労で壊れやすいのが欠点。

それに対しプラカゴは穴の大きさを変えられるので、魚の活性に応じてコマセの放出量を調整できます。

プラカゴは価格が安く、耐久性が高いから経済的。

アジの投げサビキ釣りにおすすめのプラカゴ

この様な形状のプラカゴをおすすめします。

大きさはMサイズを選んでください。このサイズだと、コマセを入れた時にちょうど良い重さとなり遠投がききます。

Sだと小さすぎて、Lだと重くなり投入が大変。

コマセの放出量は穴の開け具合で簡単に調整できます。

使用する竿は、アジの口切れ防止のために磯竿3号をおすすめしています。Lサイズの場合アミエビを挿入するとかなりの重量になり、3号竿だと投入しにくいです。

アジの投げサビキ釣りは、使用する竿によって使いやすさがまったく違います。

竿を検討している人はこの記事を参考にしてもらうと失敗がないですよ。

▼【アジの投げサビキ釣り】使いやすい竿はどれ?チョイ投げで釣れるおすすめの竿7選

Amazonで人気の竿はこれです。

コマセの放出量をコントロールする方法

プラカゴには穴が開いており、本体を回しその大きさを調整してコマセの放出量をコントロールします。

釣り始めはコマセを効かせたいので全開で投入し2~3分で回収します。

多く巻いて周辺のアジをおびき寄せます。

アジの反応が出てきたら、穴の開き具合を3~5ミリと狭くしパラパラと少量のコマセを放出るようにします。

こうすることで、アジをその場に少しでも長くとどまらせることができます。5分程かけて仕掛けを流します。

プラカゴにはコマセを8割ほど入れて投入します。ぎゅうぎゅうに詰めると放出されにくくなるので注意です。

これくらいの隙間でも意外とコマセは放出されます。

投入して仕掛けがなじんだら1回竿をしゃくります。5分程流して反応が無ければ回収前にもう1回振ります。カゴにわずかに残っているコマセが放出されます。

回収前の1シャクリでアタリが出る事が意外と多いよ。

仕掛けを流す効果的な時間

サビキ釣りは、カゴから出たコマセがサビキ周辺をただようことで餌と勘違いして食わせる釣り方です。

ですから、サビキ周辺からコマセが無くなってしまえば回収して手返し良く投入する必要があります。

穴を全開にしていれば2~3分程、数ミリ開けている時は5分程で回収しドンドン仕掛けを打ち直していきます。

個人的におすすめする仕掛けはハヤブサの小アジ専科135です。ほぼこれを使いよい釣果につながっています。お試しあれ。

試してみたいプラカゴ

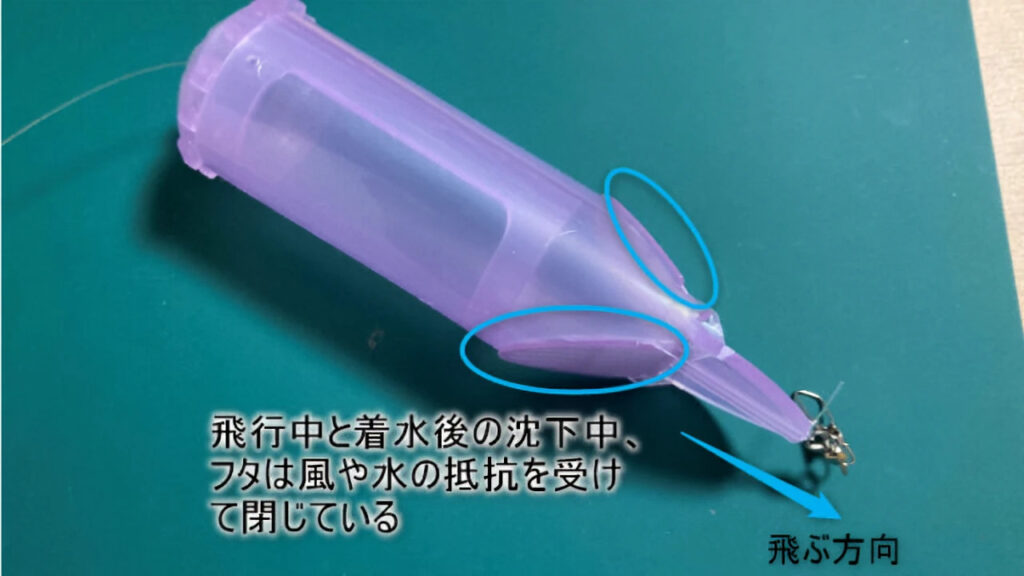

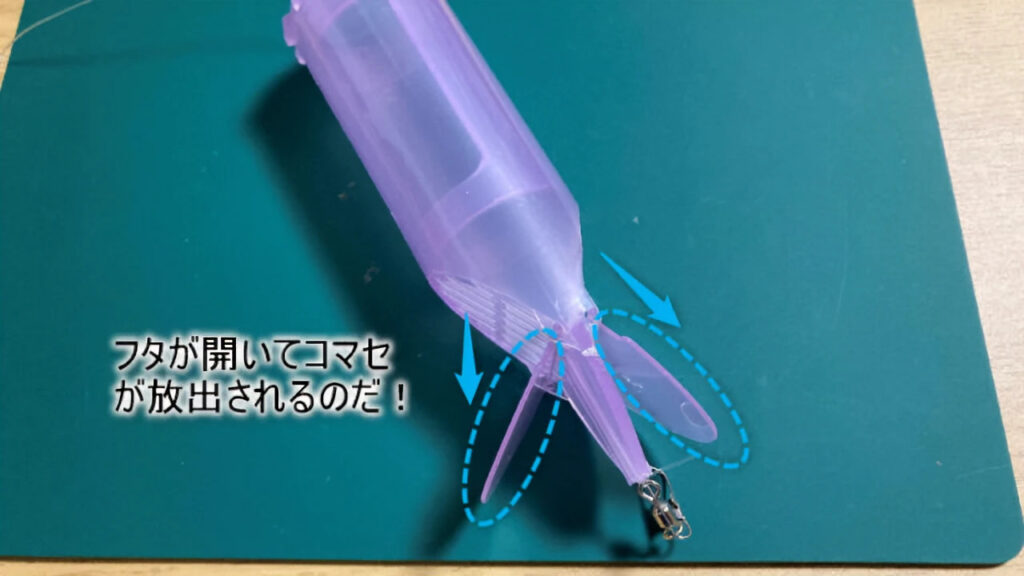

使用しているプラカゴは、少なからず狙いの層へ到達するまでにコマセがこぼれる構造です。これを解消したプラカゴがあるようですので購入してみました。

なんでも着水して棚に到達するまでフタが閉じてコマセが放出されないらしい。

なるほど、カゴが沈下する時の水圧でフタが開かないので、棚に到達するまでコマセが放出されない訳です。

棚に到達後に竿を振るとこのフタが開き、ドバっとコマセが放出される仕組み。

サイズはSですが全長13㎝あります。大きいと感じましたが、コマセの容量はナカジマのプラカゴMと大差ないようでしたのでこちらをチョイスしました。

暫く普通のプラカゴと釣り比べてみます。

最適なプラカゴのまとめ

中アジ以上を狙うには水深のある場所を狙う必要があるので、深場までコマセを運んでくれるプラカゴが使いやすく釣果につながります。

アジの群れの状況に合わせてコマセの放出量を調整できるようになれば、より釣果をあげられるようになるはず。

回遊性のアジを寄せて釣るにはこまめに仕掛けを打ち直す事。面倒臭がらずにやってみよう。

プラカゴはサイズや種類もいくつかありますので。色々と試して自身の仕掛けに合うものを探してみるのも釣りの楽しみだと思います。

まずはオススメ品を使ってみて下さい。きっと釣果につながるはずです。

このブログではこの記事もよく読まれています。是非参考にして下さい。

↓アジの投げサビキ釣りの基本をマスターしたい人向け

↓投げサビキ釣りの竿を検討している人向け

↓仕掛けの棚を合わせてアジを釣る方法