堤防際で釣る小アジとは違い、中アジや大アジを狙うには、棚をしっかりと探る必要があります。

なぜなら、アジは遊泳層が頻繁に変わるので棚を把握することが難しいからです。

ですから正確な棚の把握ができないと、なかなか釣果に恵まれません。

こんにちは、しまLOGのしまちゃんです。今回は投げサビキの効率的な棚の探り方について解説していきます。

・棚の取り方の基本

・底取りが確実にできる方法

・効率よく棚を探る方法

■この記事を書いた人

はじめまして!

●海、川、湖と30年以上いろいろな釣りを経験。

●現在はフカセ釣りをメインに活動中。

●釣りのステップアップ情報を発信しています。

棚の見つけ方を教えて。

基準を決めてから探ると、棚を見つけやすいよ!

この記事を読んで手返し良くアジをゲットしていこう!

>>動画で見たい人はこちらからどうぞ。

アジの投げサビキ釣り、棚の取り方

アジの投げサビキ釣りは、手軽で楽しい釣りの一つです。

確実に釣果を上げるには棚の取り方が重要です。正しい棚の取り方をマスターすれば、より多くのアジを釣ることができます。

ここからは棚の取り方のポイントを解説します。

日中のアジ釣りの基本は底狙い

日中のアジは底付近にいることが多いです。中層に浮かないで、底付近にべたっといる感じですね。

夜になると岸際に寄り遊泳層は浅くなるのですが、日中の釣りは「底」を強く意識する事でアジのアタリを多く取ることにつながります。

ですがアジは気まぐれで、釣れていた層が急に変わりピタッとアタリが無くなることがあるんですよね。

アジの釣れる時合い

アジの時合いは朝と夕間詰めの短時間が多い。

この時間帯以外でも釣れないことはありません。

大きい群れが入ってこれば連発することもありますが、日中はポツポツと釣れる感じです。

それがいっきに食い気の上がる朝と夕間詰め時の1時間が、爆釣するチャンスタイムなのは間違いありません!

私は早朝は苦手(釣り人失格…)なので、夕方の日没1時間前から短時間勝負をしています。

効率よくタナを探る必要がある

短時間勝負なのに棚が変わることがあるので、ベストな棚を効率よく探していく必要があります。

もたもたしていると、あっと言う間に時合いが終了しますよ。

だから効率よく棚を探るテクニックが必要となるんです。

どうやってやるの?

この方法は意外と簡単なのですが、すごく大切なことなんです。

投げサビキ釣りの棚のキモは底をしっかりと取る!

皆さんは釣りはじめるときの棚をどのように設定していますか。

もしアタリがない場合は、どのような基準で変更しますか。

なんとなく自分の勘に頼っています。

もし適当にやっているのなら、改善の余地は大きいですよ。

タナを探る時にやりがちなミス

釣り場に着くと一刻も早く仕掛けを投入したくなるのが釣り人の気持ち。

そこでとりあえず仕掛けを投入したとします。

アタリが無い場合、その後の棚の探り方はどうすればよいでしょうか?

棚を上げるのか、下げるのか?

そもそも、どの層を釣っていたのかわからないので、適当な判断になりますよね。

負のスパイラルに陥る原因です。

しっかりと「底」をとる

釣りの基本。

釣りはじめに底をとること。

まずは底をとることが大切です。底までの深さが分かれば、現在自分が釣りをしている層が把握できます。

仮に底で魚の反応が無ければ、徐々にタナを上げていくことで効率良く探れます。

それに対して中層から釣り始めた場合、反応が無いとき棚は深くする?浅くする?

棚の上下の移動は判断が難しく、やみくもに行うと非効率的です。

アジは底付近を釣るのが基本ですから、確実に底のタナを取り反応を見ながら徐々に浅くしていく方法が効率的。

では、どのように「底」を把握すればよいでしょうか?

底を把握する方法

底をしっかりととるにはどうすればよいでしょうか。

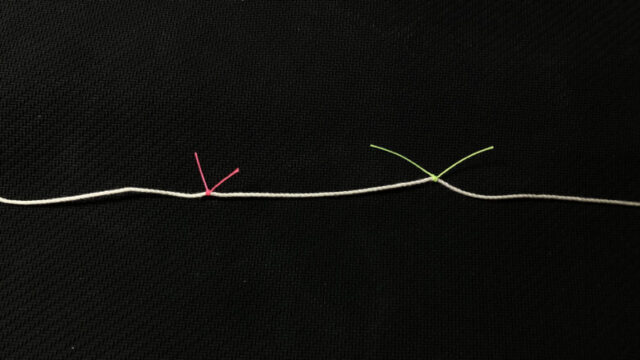

その方法は非自立ウキを使います。

底の取り方はこの方法を試してみて下さい。

ウキ下をドンドン深くしていき、ウキが立つか立たないかの層を把握します。

この状態が正確に底をとれた状態となります。

何度も仕掛けを投入しなおし微調整して把握しよう。

投げサビキ釣りで速攻で棚を見つける方法

底ベタから釣りを始めたあなたが次にやることはこれ。

最初の数投はアジの反応確認と集魚効果を狙って、プラカゴの穴を全開で投入します。

いきなり反応があるようでしたらアジがそのポイントにいる証拠。このままアタリがなくなるまで釣りまくります。

こうすることで、プラカゴからはパラパラと少量のアミが放出されるようになる。

そうすると、長時間アジを足止めすることが出来るのです。

時合いは手返し良く釣り、ポイントにコマセが切れないようにすること。

コマセがきれると、アジはすぐに移動するかね。

アタリがない場合の対処

もしアタリが無ければ1m程タナを浅くして様子をみよう。

これを繰り返し中層付近まで来たら、また底ベタを狙います。

でも、底を取り直すのは面倒ですよ!

そうなんです、仕掛けの棚をかえていくとベタ底の位置が分からなくなります。

しかし、ちょっとした工夫で解決できるのです。

ウキ止めを2つ付けるのです。棚を変化させる場合、1つだけ動かします。

もう一つは底ベタのままですから、すぐに戻すことが出来ます。

この方法の詳細はこの記事を参考にしてください。

プラカゴのコマセの放出量でアジをコントロールする

アジを効率良く釣るためにプラカゴは最適です。

最大の利点はアミの放出量を調整できることです。

放出量を調整することでアジを寄せたり、その場に留めさせたりをコントロールできます。

これにより釣れる数が大きく違ってきますよ。

プラカゴの効果的な使い方はこちらの記事を参考にして下さい。

アジの投げサビキ釣りに最適な道具

アジの投げサビキ釣りに人気のある竿とリールをご紹介しておきます。

正直この釣り、高価な道具は必要ありません。

竿は扱いやすい4.5mの物で、投げサビキ仕掛けがしっかりとキャストできる遠投仕様がおすすめです。

リールは道糸4号が120m巻けるコスパの高い物。ダイワ製品ですとこれがおすすめ。

道糸は強度があり視認性のよいこの商品が使いやすいです。信頼のダイワ製で600m巻きだからコスパ最高!

効率よく棚を合わせるのまとめ

アジ釣りにおいて、棚取りがいかに重要であるかご理解して頂けたでしょうか。

なんとなく仕掛けを投げて釣れるのではなく、もっと戦略的に釣ることで釣果は大きくかわります。

✔しっかりと底を意識して釣りを展開すること。

✔効率よくスピーディーに棚を探ること。

これにより、これまで釣り切れなかったアジをしっかりとゲットできるはずです。

皆さんの好釣果を願っています。

そして、アジ釣りに興味のある方にはこちらの記事がよくよまれていますよ。

合わせて読んでみて下さい。

「底をとる」とは、仕掛けを海底の棚にセットすること。